近年では、精神障害への理解も進んできていますが、まだまだ「どんな障害なのか」「どう接したらいいのか」と戸惑う企業も多いと思います。今回は主な精神障害の概要と配慮のポイントを紹介しますので、精神障害を知るきっかけにして頂けますと幸いです。

まず、精神障害とは、精神疾患のために精神機能に障害が生じ、日常生活に困難をきたしている状態をいいます。令和元年版の内閣府調査によると、精神障害のある方は約419万であり、日本人人口の約3%にものぼります。

また、精神疾患は特別な方がかかるものではなく、生涯の中で5人に1人は精神疾患にかかるともいわれています。このように精神障害や精神疾患は意外にも身近な存在なのです。

【参照】

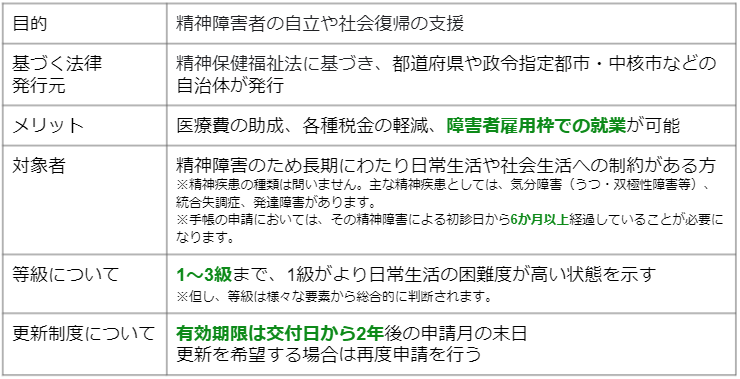

障害のある人に交付される障害者手帳の一つで、精神疾患のある人が取得できるものです。

手帳を取得することで、自立した生活や社会参加のための様々な支援を受けることが可能になります。

👉手帳取得=症状や障害の状態が重い等、ネガティブに捉えられることがありますが

手帳取得は障害と向き合いながら、自立や社会参加を目指す方の前向きな選択とも言えます。

精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方が対象となります。

👉精神疾患の種類は問いません。

👉手帳の申請においては、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要です。

精神障害者保健福祉手帳の等級は1~3級まであり、1級がより日常生活の困難度が高い状態を示します。

👉但し、等級は様々な要素から総合的に判断されます。

精神障害者保健福祉手帳は更新制です。有効期限は交付日から2年後の申請月の末日で、更新を希望する場合は、再度申請を行います。

【参照】

atGPしごとLabo:メリットから申請方法まで!知っておきたい精神障害者保健福祉手帳のアレコレ

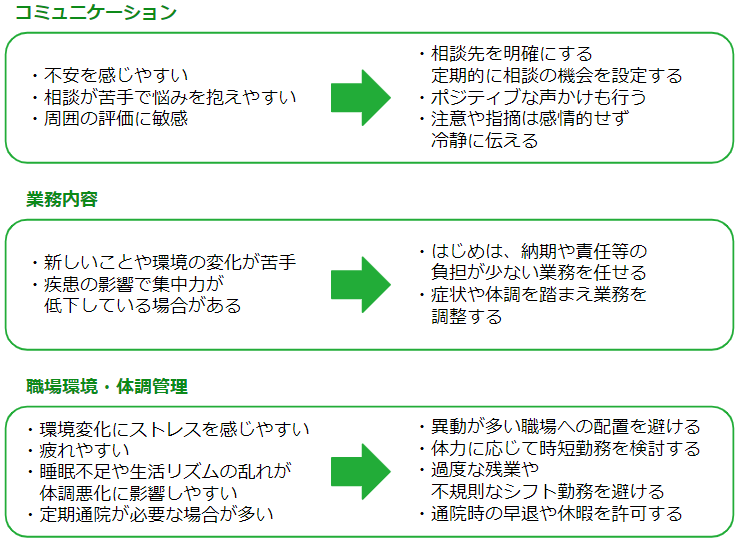

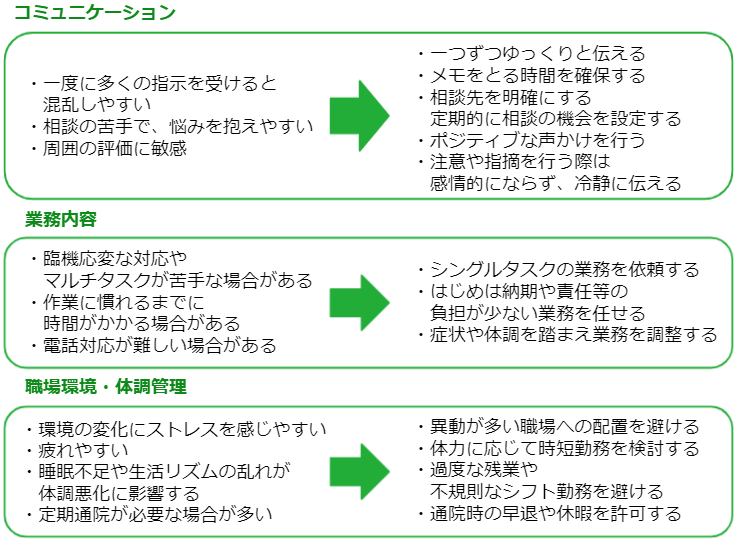

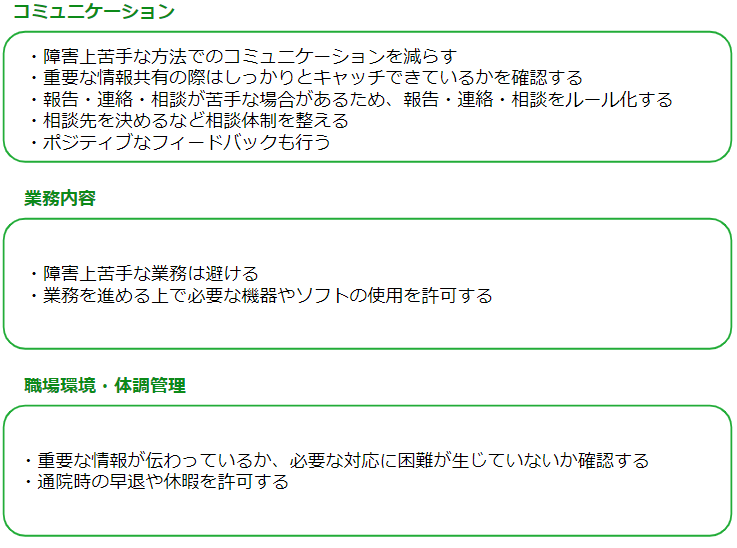

1、一人ひとり症状や特性、必要な配慮は異なります。

コミュニケーションを重ねながら障害理解を深め必要な配慮を検討しましょう。

2、障害の状況や必要な配慮は変化します。入社前及び入社後も定期的に確認しましょう。

3、主治医、産業医、支援機関担当者等、専門家の意見も参考にしましょう。

4、相談しやすい環境づくりや体調管理への配慮が大切です。

👉障害のある方の中には、過去のトラウマや特性等から相談が苦手な方も多いです。

相談がしやすくなるように、相談先の確保や定期面談を実施頂くことがおすすめです。

👉体力や体調に応じて、勤務時間や休憩の取り方を工夫しましょう。

【参照】

【障害配慮】障害配慮の確認・すり合わせのポイントを紹介します

【面談方法】障害のある社員の定期面談の方法とそのポイントを解説します

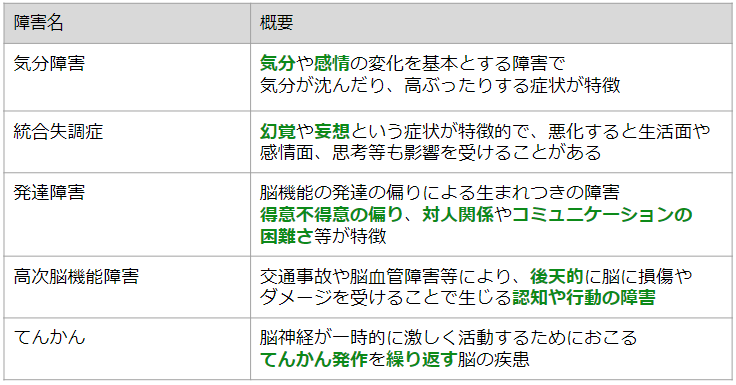

主な精神障害としては、気分障害、統合失調症、発達障害、高次脳機能障害、てんかんがあります。

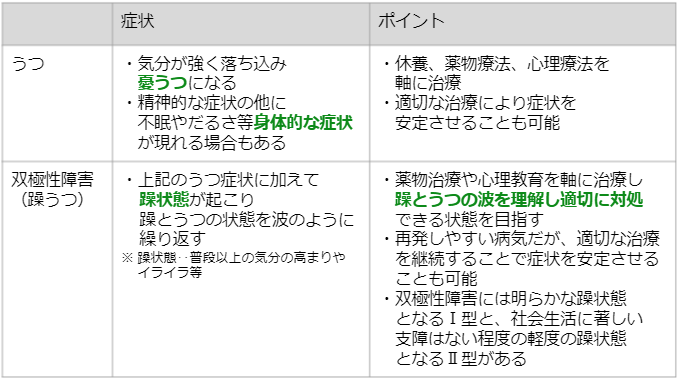

気分障害は気分や感情の変化を基本とする障害で、大きくうつと双極性障害(躁うつ)の2種類です。

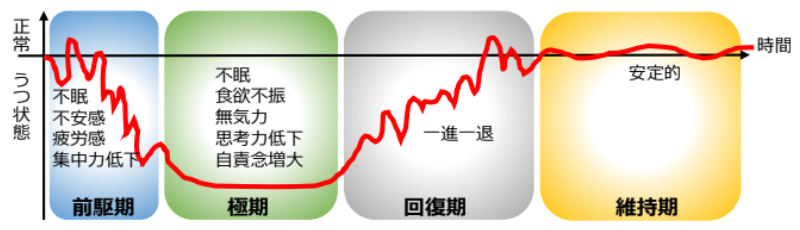

👉一般的には、前駆期→極期→回復期→維持期という経過をたどります。

👉前駆期はうつの初期段階です。徐々にエネルギーが低下していきます。

極期には、上記のようなうつ症状が現れます。

回復期は治療等により回復を目指す時期です。ただしすぐに回復する病気ではなく

よくなったり悪くなったりと一進一退を繰り返しながら少しずつ回復していきます。

維持期とは症状が安定し、仕事復帰等が可能な時期です。

👉多くの方が寛解(症状が落ち着き、安定した状態)となりますが、再発することもある病気です。

そのため、通院や服薬を継続したり、ストレスの蓄積を防ぎ、 再発を予防することが大切です。

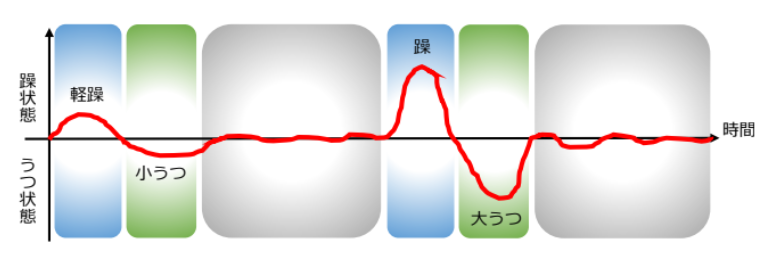

👉躁状態とうつ状態を波のように繰り返すのが特徴です。

👉治療により、躁とうつの波を適切にコントロールできる状態を目指します。

特に躁状態への変化に早く気づき、主治医に相談するといった対応が大切です。

👉再発防止には、必要な薬を継続的に服用することが重要です。

また、ストレスの蓄積等にも注意しましょう。

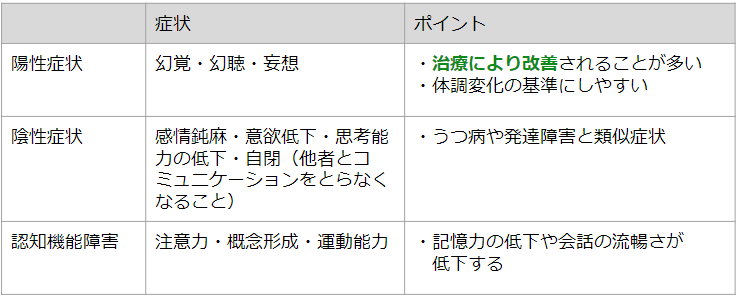

統合失調症は幻覚・幻聴・妄想が特徴的な疾患です。

以前は回復が難しい病気とされていましたが、現在は薬物治療等により約3分の2の方は、概ね問題なく日常生活が送れる状態となります。

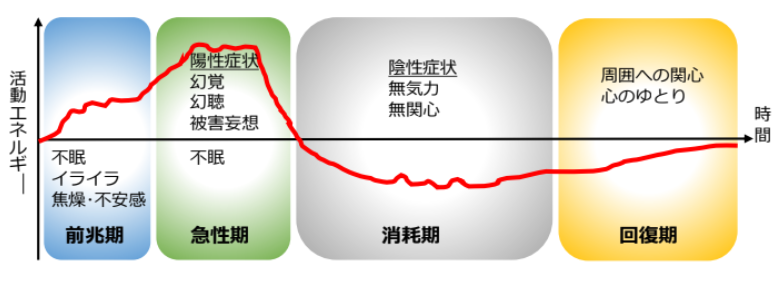

👉一般的には、前兆期→急性期→消耗期→回復期という経過をたどるります。

👉再発しやすい病気でもあり、症状が安定後も体調管理や服薬による治療の継続が重要です。

👉過労・不眠・ストレスなど蓄積は、症状悪化や再発につながる恐れがあり注意が必要です。

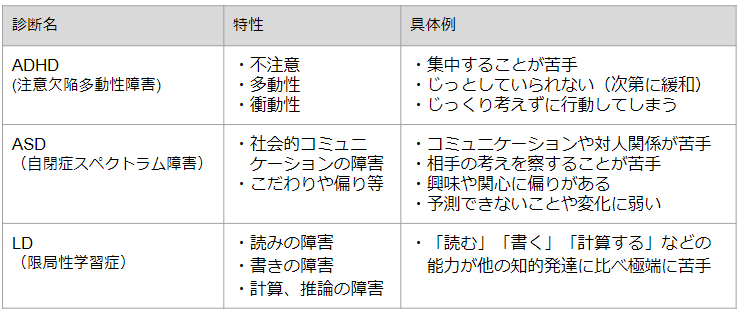

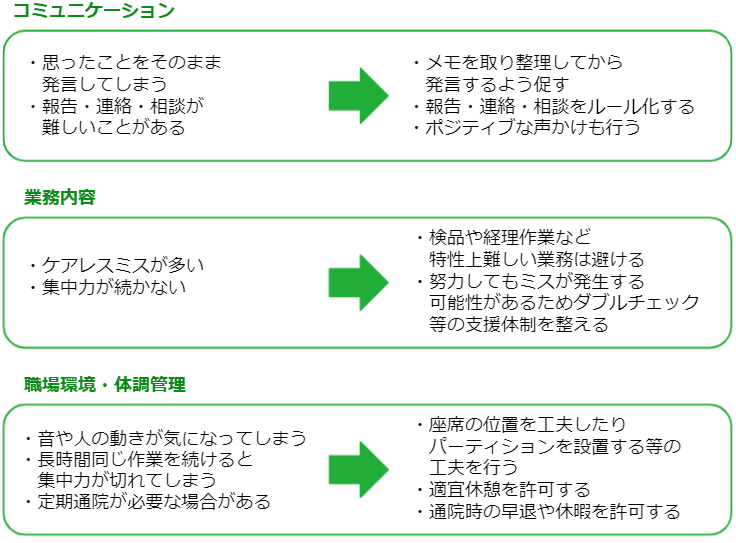

発達障害とは病気ではなく、生まれつき発達上の個性や能力に偏りを持つことです。

👉同じ障害名でも個人差が大きく、複数のタイプを併せ持つことも少なくありません。

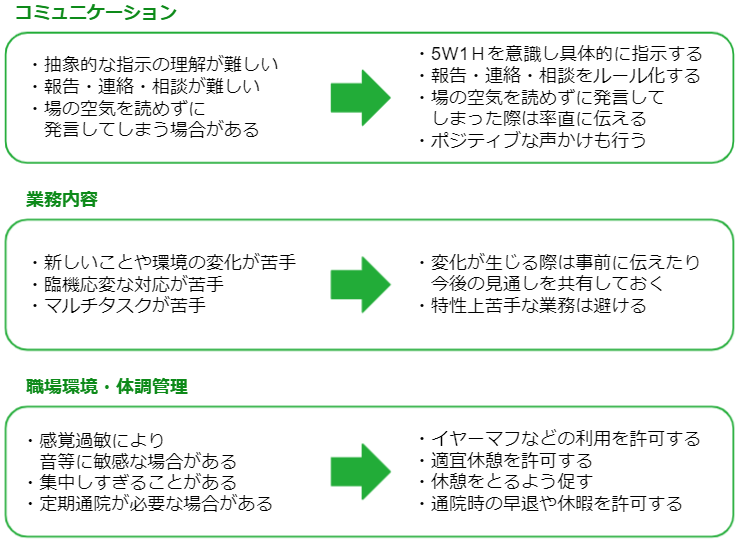

ASDの障害配慮のポイント

ASDの障害配慮のポイント LDの障害配慮のポイント

LDの障害配慮のポイント

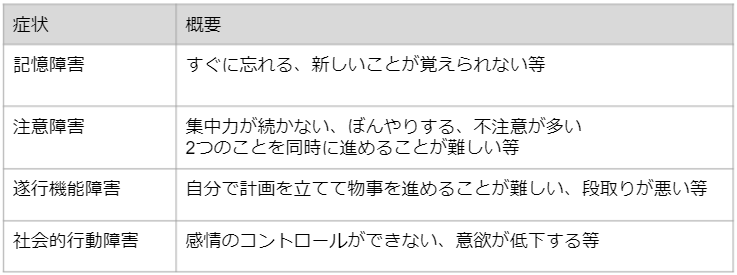

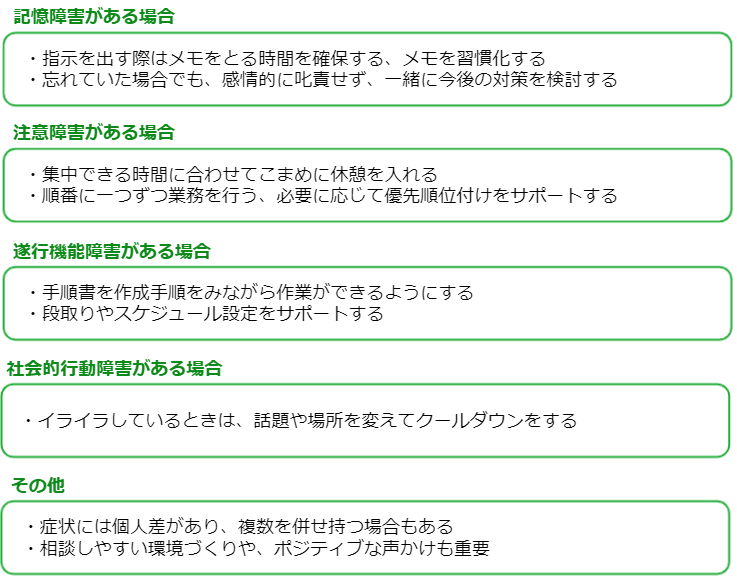

交通事故や脳血管障害等の後天的な脳損傷による認知、記憶、行動の障害です。

👉症状や受傷の時期等により、取得できる手帳の種類が異なります。

上記の障害の場合は精神障害者保健福祉手帳の対象となることが多いです。

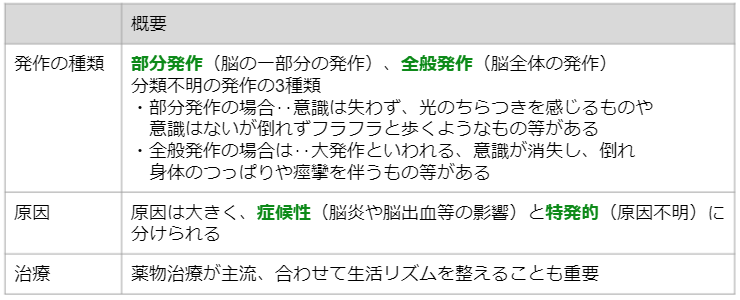

てんかん発作を繰り返す脳の疾患です。発作の種類は様々ですが、適切な薬物治療で約8割が改善するといわれています。

今回ご紹介した内容を参考にして頂きながら、障害のある社員とコミュニケーションを重ねて頂き

障害理解を深めたり、配慮事項の検討を進めていただければと思います。

【資料】

本記事の内容を資料にもまとめております。以下よりご覧ください。

【障がい者雇用の教科書】

ゼネラルパートナーズでは、障害者雇用に関する教科書も販売しております。

サンプルをご用意しておりますので、以下よりご覧ください。